日文研究会とは?

日本文化学科には日文研究会という、授業でもサークルでもない勉強会があります。学科の先生方が提示するテーマに基づき、学生が中心になり日々活動しています。

01 「もっと!」が学べる

授業では聞けなかった、より深い知識に触れることが出来ます。あなたの「もっと!」に、先生や研究会メンバー全員が親身になって答えます。 場面や研究テーマによって、メンバー全員で見学会を行ったり、プロの噺家さんや講師の方をお招きして指導を受けることも出来ます。

02 先生の素顔に触れられる

授業ではないので、素に近い先生方と接することが出来ます。授業中はちょっぴり怖いあの先生も、研究会では優しい表情に…なんてことが発見出来るかもしれません。

03 発信力が身につく

研究会ではただ学習するだけではなく、日本文化の発信を重視しています。学園祭での展示や、雑誌『蝦蟇』誌上で多くの研究会が成果発表をしています。

日中武道比較研究会

顧問:古田島 洋介

活動内容の紹介

日本の武道「空手」と中国の武術「少林拳」との比較を念頭に置き、実技を通じて両者に対する理解・認識を深めてゆく。本研究会の表看板たる《女子護身術》はもちろんのこと、双脚の筋肉の手軽な鍛錬法など、日常に役立つ運動の習慣を身に付け、健康・美容の増進を図ることも本研究会の大きな目的である。

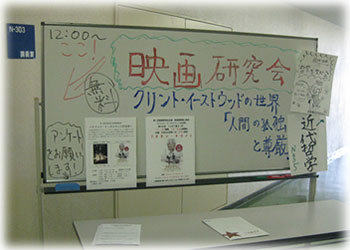

映画研究会

顧問:前田 雅之

活動内容の紹介

(活動目的)

・良質な映画をなるべく多く鑑賞し、映画の楽しさを知るとともに、映画の意味や映画が反映する社会状況について理解を深めます。

(活動内容)

(1)年度初めに可能な限りテーマを設定して、当面鑑賞する映画を選定します。

(2)映画を鑑賞したら、そのテーマや表現法について議論し、作品が持つ意味について考えます。できれば、それぞれの映画と社会や時代との関係について考えます。

(3)星友祭で映画上映会を開催し、上映作品のテーマや表現法などについてみんなで討論します。それによって、鑑賞した映画の意味について理解を深めます。

日本語研究会

顧問:柴田 雅生

活動内容の紹介

日本語研究会では、私たちが使っている日本語について、さまざまな観点から具体的に調べて考察し、その研究成果を大学祭(星友祭、11月初旬)などで発表しています。

日本語には、当たり前のように見えて、改めて考えてみると何故だろうという言葉がたくさんあります。今年度の研究会では、語彙(単語)の観点から日本語を考えてみようと考えています。新語・流行語はたいてい単語のかたちをしていますし、「死語」と呼ばれる言葉も同じです。それに対して、一見単語らしくないネーミング(映ルンです ムシューダ など)が商品名につけられることもあります。さらには、人名・地名などの固有名詞は普通の言葉(一般名詞)とはずいぶん異なる特徴をもっています。語彙(単語)といってもその世界はとても広く深いものです。

日本語の語彙(単語)の世界をいっしょに探り、その奥深さに触れてみたい人は、ぜひ参加してみませんか。

古典和歌を読む会

顧問:前田 雅之

活動内容の紹介

和歌と聞いて、短歌と同じ?と思う人がいるでしょうが、似て非なるものが和歌と短歌です。和歌とは、『古今集』が文学の王様となって以来、幕末まで蜿蜿と詠まれ続けました。和歌=日本文化と言っても過言ではありません。

この研究会では、今年から日本で一番和歌がうまかったと言われた頓阿(1289~1372年)の和歌を読むことにしました。なんか難しそう、取っつきにくいとお思いの方もいらっしゃるでしょうが、一旦嵌まると抜けられなくなるのが和歌の世界です。

ちょっとでも興味があったら、覗いてください。

源氏物語研究会

顧問:田村 良平

活動内容の紹介

角川ソフィア文庫『源氏物語』を用いて原文で読み進めます。今年度は前年度に続き第10帖「賢木」巻から輪読します。物語の中で最も人気の高い人物・六条御息所と光源氏の長年にわたる葛藤の清算を語るこの巻のみならず、日本文学史上最高傑作ともいえる『源氏物語』には、人間の外面と内面とを対照させる作者・紫式部(及び編集者・藤原定家)の鋭い「観照の眼」が光っています。

定例の活動だけではなく、『源氏物語』に関連する古典芸能や美術・旧跡に接する機会も設けます。例年春には京都合宿を実施し、『源氏物語』ゆかりの地を巡っていました(コロナウィルス感染対策中は止むを得ず実施していませんが、事態好転次第また企画します)。いろいろな手段によって、学生諸君の日本文化への興味を多角的に満たそうと思います。

落語講談研究会

顧問:勝又 基

活動内容の紹介

日本の伝統的な話芸である落語や講談を、じっさいに演じてみる研究会です。

一つのネタを半年かけて練習し、11月の学園祭企画「寄席・星友亭」で披露します。

研究会では、プロの落語家・講談師の師匠からの指導を何度も受けることができます。このような贅沢な体験ができる大学は、日本中探してもまず無いでしょう。

伝統文化の技を身につけ、着物を着て高座に上がり、観客を笑わせ、時に泣かせる。「私は大学でこれをやりました」と自信を持って言える経験になります。

今までの加入学生に経験者は一人もいません。中にはかなり話し下手な人もいました。しかし誰もが、それぞれの個性を伸ばし、半年後には頼もしい姿で高座に上がってくれています。

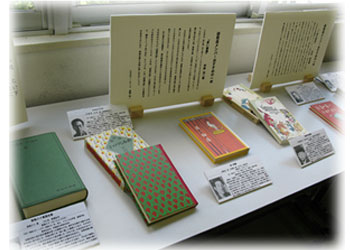

近現代文学研究会

顧問:青山 英正

活動内容の紹介

小説を中心とする日本の近現代文学作品を読みます。「正解」にとらわれない各自の自由な読みをぶつけあうことによって、一人では気づかなかった新しい発見をしたり、読解力を深めたりする場になればと思います。文学は一人で読むだけでなく、大勢で読んでも楽しいものだと思います。これまで知らなかった作家に触れ、また同好の士に出会う良い機会にもなるでしょう。例年、学園祭での展示もおこなっています。

研究会で取り上げる作家や学園祭の展示テーマは、基本的に参加者の希望に沿いますが、「研究」色を高め、一年をかけて特定の作家やグループについての理解を深める形で進めていくことも考えています。

言語学研究会

顧問:内海 敦子

活動内容の紹介

日本語とはどんな言語かを、言語学の文献を読みながら考えていきます。おんな言葉、おとこ言葉、わかもの言葉、といった日本語の「言葉づかい」や、地域方言の特徴などをベースに学ぶと同時に、世界のさまざまな言葉と比べてどのような特徴があるのかを知っていきます。

私たちの言葉の知識にはさまざまなものがあります。単語の意味、文法の規則はもちろんのこと、「老人っぽい言葉づかい」「若者っぽい言葉づかい」「店員らしい言葉づかい」「女らしい言葉づかい」などといった、話す人のキャラクターをほうふつとさせる言葉遣いのパターンもいつのまにか知っています。また、日本には様々な方言があります。外国語には「~らしい言葉づかい」や、方言があるのでしょうか。入門用にやさしく書かれた言語学のテキストを読んで、研究していきましょう。

美術・視覚文化研究会

顧問:向後 恵里子

活動内容の紹介

芸術からサブカルチャーまで、様々な美術や視覚文化を楽しむ研究会です。

活動方針はふたつあります。まずは実際の作品を「自分の眼で見る」こと。お休みの日を利用して、美術館や博物館へ展覧会見学に行きます。ときに学芸員さんにお願いして、レクチャーを受けることもあります。

もうひとつは、秋の学祭・星友祭への参加です。テーマを決めて、自分たちで説明パネルを作成して、企画展を開催します。これまでのテーマは〈和紙〉、〈和本〉と続いています。また会場で行う「和本作り体験講座」も好評です。

メンバーの希望や関心次第で、読書会、合宿など、さらに活動範囲を広げる可能性があります。これまでの知識のあるなしに関係なく、美術や視覚文化の好きな方、博物館学芸員資格に興味のある方、とにかく目で見て楽しいこと、ものについて考えてみたい方を歓迎します。

歴史を旅する会

顧問:芳澤 元

活動内容の紹介

歴史と旅――そういう名の雑誌が出るほど、このふたつの関係は緊密です。私たちはタイムマシンに乗って過去の世界へ(未来にも)行くことはできませんが、いま残された寺社や城郭・古墳などをめぐり、また文献を調べることで、過去の出来事や暮らしに迫ることはできます。当会は、①主に関東圏で、興味のある史跡を選び、調査してプレゼンテーションを行い、②現地に足を運ぶ(フィールドワーク)という、インドアとアウトドアの活動をします。有名な観光史跡のなかに、隠れたスポットを見つけられたら、うれしくなります。冬合宿はコロナ下で制約されていますが、これまで京都・伊勢・金沢に遠征し、昨年は鎌倉や都内を班ごとに日帰りの踏査に出かけました。星友祭では、各自が事前調査と実地踏査の成果をまとめ、写真などを使ってパネル発表し、子供から年輩の方にまで、面白いと感じてもらえるような、歴史の道先案内人をめざしてください!