くずし字はむずかしくない

せんせーっ!せんせーっ!

やあペロくん。どうしたの?

ボク、これ読んでみたいんです!

ほぅ、くずし字だね。明治ごく初期までは、みんなこういう字を読んでたんだよ。

え、みんな?じゃあ犬も?

いや、犬は…。

じゃあボクがくずし字を読める最初の犬になる、と。

まあ、そういうことになるかな。

あー読んでみたい読んでみたい!…でもやっぱり、くずし字は難しいですか?

いや、それほどでもないかな。先生の経験からすれば、自転車に乗るよりはカンタンでしたよ。

今じっさい、2年生むけの「日本文化基礎演習」という授業でこのくずし字を教えてるけど、ほとんどの学生が、半年で平仮名をマスターして、1年で簡単な漢字も読めるようになりますよ。

ほんとですか?じゃあさっそく、教えてくださーい!

わかりました。くずし字を読むための、キホンのキホンとなる所を教えてあげましょう。

平仮名のもとの漢字

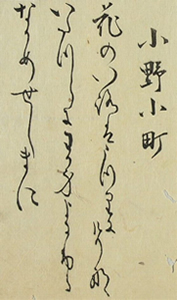

まずはこの写真を見て下さい。なんて書いてありますか?

「よしの家」でーす。

そうですね。

では質問です。このうち「の」の字を見て下さい。右上のところが、カクッとなっていますね。これはなぜだと思いますか?

うーん、もとの漢字のえ・い・きょ・う…?

そう、よくできました!

平仮名やカタカナが、もとは漢字からできているってことは知ってるよね。

学校で一覧表を見たことあります。

よしよし。では、「の」の元の漢字って何でしょう。

たぶん乃木坂の「乃」ですよね。

そうです。平仮名には元の漢字がある。このことを知っていると、「の」カクッとしたところが、元の漢字のなごりだ、ということが分かる。これが、くずし字を読むための、最初の一歩なんです。

え、もう最初の一歩ですか?

そうだよ。はじめの大事な一歩です。

「し」の元になっている漢字は

では、つぎに、「し」の字に注目して下さい。「し」の字の書き出しが、いまの平仮名の書き方とは違いますね。

なんか「ゝ」があります。

そうだね。じゃあなぜ、この「ゝ」があるのでしょうか?

うーん、これも元の漢字のえ・い・きょ・う…?

そう!

やったーっ!

では次の問題。

もうですかぁ?

バリバリ行きますよー。「し」の元になってる漢字って何でしょう?

うー、それは分かりません。

うん知らなくても大丈夫だよ。「し」の元の漢字は「之」です。

へぇー・・・でもぜんぜん「之」に見えません。

そう、ものすごく崩れているんだね。

なるほどー。

いまはとにかく、「之」がくずれて「し」になっているということを理解してください。

ということは、「し」の字の上にある「ゝ」は、「之」の字の名残なんですか?

そう!ペロくんおりこう!

えっへん!

このように、もとの漢字の名残りが、くずし字の形に大きな影響を与える訳だね。

この、平仮名のもとになっている漢字を、「字母(じぼ)」と言います。

文字のお母さん。

そう。この「字母」という言葉は、くずし字を練習する上で何度も使うことになる言葉なので、おぼえておいて下さい。

はーい。ジボ!ジボ!ジボ愛子!

ペロくん、何年生まれ…?

字母(じぼ)を頭の片隅に置く

すべての平仮名の字母を丸暗記する必要はありません。暗記するというより、「頭の片隅に置く」という気持ちで接すると良いでしょう。

アタマの片隅に置く?

そう。ひとつ例をあげてみましょう。さっきの看板「よしのや」の「よ」を見て下さい。

はい。

「よ」の元になった漢字、つまり字母は「与」です。

ふーん。「よ」の字母は「与」だyo!

…ペロくん、疲れてきましたか?

すいません、続けて下さい。

字母「与」は、次のようにくずれて行くんです。

なるほどー…先生!いまの平仮名よりも崩れている字がありまーす!

仮名によっては、そんなこともあるんですねー。

もっというと、これも「よ」だよ。

あれっ、なんか、くずし方が他とはちがう方向に行ってますね。

お、いいこと言った。

どのくずし方も、けっこうよく出てくるものです。ただ、この形を一個一個すべて覚えておくのは、けっこう大変ですよね。

ボク暗記力ないんです!!

そんな力強く言わなくても…でも、「よ」の字母が「与」だな、ということが頭の片隅にあれば大丈夫。今の平仮名に近い文字が出てきても、元の漢字に近い文字が出てきても、同じグループなんだという気持ちで見ることができる。つまり、頭の中で対応できるようになるのです。

なるほど、暗記力より応用力!

そう、その応用力、適応力が大事なんです。「字母を頭の片隅に置く」ということの意味が分かりましたか?

はーい!

「連綿(れんめん)」に慣れよう

字母を頭の片隅に置くようになると、もうくずし字がいくつか読めるようになりますよ。

え、もうですか?

そうだよ。じっさい読んでみようか。ではその前にちょっとだけ準備体操。

「も」の字母は分かりますか?

うーん、「毛」です!

そう。では「か」の字母は分かりますか?

加藤さんの「加」です!

そうそう。では「る」の字母は分かりますか?

うーん、る、る、る…「ru」なんて読む漢字ありましたっけ?

これは分からない人も多いでしょう…留学の「留」です。

準備体操は以上。では実際にくずし字を読んでみましょう。

いってみよーっ!

では第1問。この字はなんて読みますか?

うーん、うーん…。

あら固まっちゃった。どうしたの?。

これ、何文字あるんですか?

あぁなるほど。

くずし字の場合、文字と文字とを続けて書くんですよね。このことを「連綿(れんめん)」と言います。

レンメン、ですかー。夏になると食べたくなりますよねー。

それは冷麺!ちなみに上の字は「い」です。

上は「い」ですかー。「い」が切れずに下の字につながっている訳ですかー。

そう。だから2文字目は「ゝ」からだね。さっきの準備体操を思い出して!

…あ、「毛」ですか?

そう!「毛」はなんていう漢字の字母だったっけ?

「も」です!ということは…い、も…「いも」ですか?

正解!

やったーっ!

古文に「ー」はないよ

では次の問題いってみよう。次の字は、なんて読みますか?

1文字めは、さっきとおなじ「も」。

2文字めは、これは「の」ですね。

3文字めは「う」…なんだか長い「う」ですね。

そう、これも連綿だね。2文字がつながってるんです。

てことは…「ものうー」?

昔は長音はありませんよ。

ということは…「ー」に見えるのは「し」ですか?

そう!つなげて読むと?

も、の、う、し。「ものうし」?

正解!漢字をあてれば「物憂し」。つらい、という意味の古語ですね。

なるほどー。「し」はほとんどまっすぐになる時もあるんですね!

ひらがなの「る」の字母は?

では最後の練習問題、いってみよう!

1文字目は「か」です

そう。いまの「か」よりも、字母の「加」という漢字により近いと思わない?

うーん、たしかに。

で、連綿で下の字につながって…2文字めは、たぶん「へ」です。

そうね。

3文字目は…なんですかこれは?

さっきの準備体操を思い出して!

準備体操…「留学」の「留」ですか?

そう!よくできました。では「留」の字はなんて読むんだっけ?

なんだっけ…?

じゃあヒント。3文字めの右にある「ゝ」を指で消してみて。

…あ!あ!「る」に見えてきました!

そう、「留」は「る」って読むんだよね。

なるほどー。ということは、か、へ、る。

そう!正解は「かへる(帰る)」です。

やったー!でもせんせい、蛙じゃいけないんですか?

うん。蛙かもしれない。「帰る」か「蛙」かは、平仮名だけじゃ区別できないね。今は「かへる」と読むということがわかれば良いでしょう。

くずし字の2歩め、3歩めへ

どうペロくん、少しはくずし字になれてきたかな?

はい、なんとなく。…もしかして、ボクもうこれで完璧ですか?

いやいや、まだほんの第一歩。先は長いよー。

ですよね…。

ただし、かなり大きな一歩でもあるよ。くずし字を読むさいに、イチバン大事なことは何だったっけ?

それは覚えました。字母です!

そう字母。それも、「字母を頭の片隅に置く」ということだね。これはいつまでたっても、基本中の基本です。

そうなんですか。じゃあまた教えて下さい。今日はありがとうございましたー!