偶然の出会い。

こんな本を買いました。

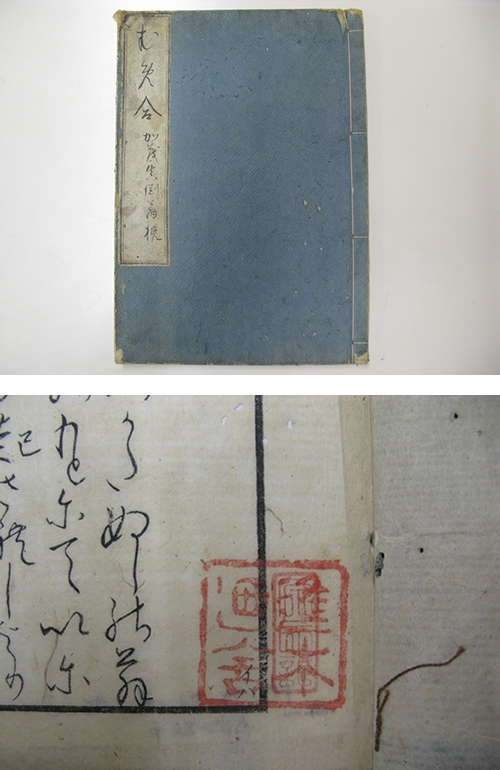

『うめのこと葉』という和本の歌集で、賀茂真淵という国学者が編み、江戸時代後期の文政7年(1824)に、その孫弟子である大石千引の序文を付して出版されたものです。これ自体は特に珍書というわけではありませんが、注目したいのは、この本をかつて所蔵していた人物が押した印鑑、すなわち蔵書印です。

この本には、写真のように「進木廼舎」という文字が記された蔵書印が押されています。印の大きさは3.3×3.3センチ。この上から重ねて「原氏記」という印も押されています。

この本を買ったのは、まさに偶然でした。

私は、半ば趣味、半ばストレス発散のために、神田神保町の古書即売市に時々行くのですが、私が別の本を手に取ってレジに並ぼうとしていたところ、蔵書印にたいへん詳しい方がちょうどそこに居合わせ、

「青山君、森鴎外の旧蔵書があったよ」

とわざわざ私に声を掛けて、親切にもこの本を手渡して下さったのでした。

私は、今年の授業で鴎外の『舞姫』を扱っているので、授業内で学生に紹介(というより自慢)しようと購入することに即決しました。

調べる。

帰宅して、まず手始めに蔵書印調査の必携書である『増訂新編蔵書印譜』(青裳堂書店、2013~14年)を調べてみると、確かに鴎外の蔵書印としてこの「進木廼舎」印が掲載されています。日本文学研究の一大拠点である国文学研究資料館の「蔵書印データベース」にも、「進木廼舎」印を持つ次の2点が挙げられ、蔵書印主はいずれも鴎外とされています。

・菊池武保『前賢故実』(明治元年〈1868〉刊カ、京都大学附属図書館蔵)。

・里村紹巴『狭衣下紐』(承応3年〈1654〉刊・後印、早稲田大学図書館蔵)。

「蔵書印データベース」における蔵書印主推定の根拠は、前述の『増訂新編蔵書印譜』であり、『増訂新編蔵書印譜』におけるそれは、中井義幸編『鴎外印譜』(青裳堂書店、1988年)を踏襲していると考えられます。

そこで、この『鴎外印譜』を確かめてみると、「進木廼舎」印を持つ鴎外旧蔵書として、東京大学附属総合図書館鴎外文庫所蔵の、式守蝸牛(大相撲の行司として知られる式守伊之助の初代です)著『相撲隠雲解』の写本が紹介され、その一例が知られるのみであると記されています。

ちなみに、鴎外の生没年は文久2年(1862)~大正11年(1922)で、『相撲隠雲解』に押された「進木廼舎」印について、中井氏は鴎外17歳、すなわち明治12年(1879)以降に現れた一群の印の中に位置づけています。

疑問を持つ。

国文学研究資料館のデータベースは信頼できるものが多く、『増訂新編蔵書印譜』も蔵書印譜の決定版と言って良いものです。『鴎外印譜』も、鴎外の蔵書印譜としては唯一のまとまった著作です。

しかし、私はふと疑問を持ちました。それは、なぜ「進木廼舎」印が鴎外文庫に1点しか残っていないのか、という点です。

鴎外文庫は、鴎外没後、その蔵書を遺族が東京大学に寄贈したもので、約1万8千冊という膨大な冊数を誇る一大コレクションです。にもかかわらず、「進木廼舎」印が1点しかないというのは不自然と言えば不自然です。

鴎外が試しに印鑑を作り、1回押してみたものの、何かが気に食わずにそれ以上押すのを止めてしまったということはあり得ます。しかし、改めて写真の印影を見てみると、印の左上隅が欠けていることに気づくでしょう。いえ、左上隅以外にも、あたかも刃こぼれした刀のように、線の輪郭の不規則なところが随所に見られます。印鑑というのは基本的に丈夫なものですので、これが不良品で1回押したら欠けてしまったというよりも、むしろ多用したことによる欠損と考える方が自然でしょう。

そこで、他の所蔵機関にまで調査の範囲を広げて検索してみると、「進木廼舎」印を持つ『宝暦聞書』という写本が、国立国会図書館にありました。

また、京都大学文学研究科図書館にも2点あることがわかりましたので、すぐに閲覧の手続きを取って見てきました。次の本です。

・中島広足『遊女歌抄』、安政3年(1856)序、写本。

・『赤松記(嘉吉軍記)』、寛文9年(1669)刊。

このたび私が入手した『うめのこと葉』と合わせて、「進木廼舎」の印を持つものは、これで計7点確認できたことになります。そして、このうち鴎外文庫に入っているのはたった1点、残り6点はそれ以外が所蔵し、しかも日本列島の東西に分散しています。

鴎外の旧蔵書は、そのほぼ全てが東大の鴎外文庫や文京区立森鴎外記念館などにまとまって残されていますので、「進木廼舎」印を持つ書籍が仮に鴎外旧蔵書だった場合、それらだけがこれほど分散してしまったというのは、やはり不自然と言わざるを得ません。

また、ジャンルの傾向を見ると、鴎外文庫の鴎外旧蔵書は、和学の書籍もあるとはいえ漢籍と洋書とが中心であるのに対して「進木廼舎」本は、漢学・洋学は皆無、おおむね和学、すなわち日本史・日本古典で占められています。

『前賢故実』は日本の歴史人物の伝記に肖像画を付したものですし、相撲は言うまでもなく神事でした。『宝暦聞書』は、宝暦年間に起こった事件や当時の流行など諸々の情報を記したもので、目を通した限り大坂にまつわる記事が多いようです。こうした点においても、「進木廼舎」本には鴎外らしさが見られません。

もちろん、もしこれらが鴎外旧蔵書であるという裏付けが得られさえすれば、鴎外の和学への関心のありようを知る新たな手掛かりになるはずですし、また大坂にまつわる雑記『宝暦聞書』の存在は、『高瀬舟』や『大塩平八郎』といった、京大坂を舞台にした小説執筆のための資料収集の一端を示すものとして新たな光を当てられるかもしれません。しかし、現段階までに得られた資料は全て、「進木廼舎」印が鴎外の蔵書印であることよりも、むしろ「進木廼舎」印が押された他人の旧蔵書を、鴎外がどこかでたまたま手に入れたことを示しているように思われます。

なお、7点のうち写本が3点ありますが、これらがいずれも鴎外の筆跡でないことも、『舞姫』草稿などに照らして確認してあります。

証拠をもとに推理する。

では、鴎外の蔵書印でないとすれば、これはいったい誰の蔵書印なのでしょうか。残された証拠から推理を働かせてみましょう。

まず、その人物が明治時代まで生きたことは確実です。というのは、『前賢故実』の出版が明治元年(1868)であることが、先学の研究によって推定されているからです。

次に着目したいのは、京大本『赤松記』に押された「進木廼舎」以外の蔵書印です。次の6種の印が確認できました。

①「紫香蔵」、②「克明舘蔵書」、③「克明舘文庫印」、④「勝敏」、⑤「敏」、⑥「改」

推定の経緯は省略しますが、①は大久保紫香(元治元年〈1864〉~昭和元年〈1926〉)、②③は浜松藩校克明館(弘化2年〈1845〉~明治6年〈1873〉)、④⑤は岸本勝敏(号槐隠、慶応2年〈1866〉~明治30年〈1897〉)という人物の蔵書印と認められます。⑥は②と③の印の上から重ねて押されてあり、克明館における何らかのチェックの印でしょうか。

さて、②③の蔵書印主である克明館が廃校になったのは明治6年です。したがって、上に挙げた蔵書印主のうちでは早い時期の所蔵者であったことは間違いありません。

①の蔵書印主である大久保紫香は元治元年(1864)生まれですので、書籍の収集を始めたのが他に抜きん出て早かったとしても、15歳すなわち明治11年(1878)は遡らないでしょう。

④⑤の蔵書印主である岸本勝敏についても、仮に15歳頃から収集を始めたとして明治13年(1880)が所蔵時期の上限、下限は彼が亡くなった明治30年です。

ところで、蔵書家が自らの蔵書を手放すのは、一般的に個人であれば亡くなった時か家産が傾いた時、機関であれば消滅した時が多いですから、それぞれが死亡ないし消滅時まで所有したと仮定すると、この『赤松記』の所蔵者の変遷は、次の通りであったと推定されます。

克明館(~明治6年)→岸本勝敏(同13~30年)→大久保紫香(同30年~昭和元年)

もちろん、実際にはさまざまな事情により蔵書は手放されるものですから一概には言えませんし、岸本勝敏が入手した時期はもっと下る可能性が高く、紫香の入手時期も30年ちょうどであったとは限りませんが、おおまかな流れとしては、現時点でこれが最も妥当な推定でしょう。

このように整理してみると、明治6年から13年頃までの間は、所蔵者の空白が生じます。もちろん、この間所蔵者がいなかった可能性もありますし、蔵書印を押さない人物が所蔵していた可能性もありますので、あくまでも想像の域を超えませんが、明治6年から13年頃までの間に「進木廼舎」印の持ち主がこの本を所蔵したと考えると、欠けていたピースがぴたりとはまります。

また、先述の通り、鴎外の手に『相撲隠雲解』があったのは明治12年以降と推定されています。ここでまたもや我田引水の想像を膨らませれば、「進木廼舎」印の持ち主は明治12,3年頃に亡くなるなど何らかの事情で蔵書を手放し、その一つが岸本勝敏の、もう一つが森鴎外の手に入った、と見ることが出来るのではないでしょうか。

仮説を立てる。

何だか探偵じみてきましたが、さらに調べてみると、国立国会図書館に、「進木廼舎」ならぬ「進木能舎」印の押された書籍が見つかりました。印文の3文字目が異なり、また印の大きさ自体も異なりますが、読みはどちらも「すぎのや」でしょう。見つかったのは次の本です。

・草鹿砥宣隆著・賀茂経春閲『祭文例』、明治2年(1869)序、写本。

これは神事に関する本ですが、ここには「三輪進木舎」「進木能舎」という2つの印が押されていました。同じ本に、「三輪進木舎」「進木能舎」という、同じ「進木」という語を含む印が押されている以上、2つの印の持ち主は同じ人物と考えられます。すなわち、「進木能舎」の蔵書印主は「三輪」という名も持っていたことになります。芋づる式に手掛かりが一つ増えました。

そこで、今度は「三輪進木舎」印を持つ他の書籍を探すと、次の2点が確認できました。

・西順編『夫木和歌集抜書』、天和2年(1682)刊、国立国会図書館蔵。

・小沢蘆庵『袖中和歌六帖』、寛政9年(1797)刊、徳島県立図書館森文庫蔵。

これらはいずれも歌集です。「三輪進木舎」および「進木能舎」の印の持ち主は、どうやら和学に関わりのある人物だったようです。このことは、例の「進木廼舎」印を持つ書籍の傾向とも矛盾しません。

そして、この「三輪」「進木舎」といった言葉を手掛かりに調べてみると、これは、と思う人物に行き当たりました。三輪伴蔭(文化5年〈1808〉~明治16年〈1883〉)という人物です。

伴蔭は、阿波徳島の神官・和学者・歌人でした。号は進木舎でした(『和学者総覧』『名家伝記資料集成』)。 この伴蔭が「進木廼舎」印の持ち主ならば、蔵書に和歌や物語、日本史などが多いこと、相撲関係の書を持っていたこと(もう一度申しますと相撲は神事であり、神社の祭礼などで行われていました)、明治10年代半ばに「進木廼舎」印を持つ書籍が複数流出しているらしいことなどが矛盾なく説明できます。

私はここに、「進木廼舎」印が鴎外ではなく、三輪伴蔭の蔵書印である、という仮説を立てたいと思います。

アイデアをあたためる。

ただし、残念ながらこれはあくまでも仮説です。仮説というのは文字通り「仮」のものであって、いわば単なる思いつき、アイデアにすぎません。そのアイデアを実証して初めて、新知見として世に問えるのです。

最大の問題は、「進木廼舎」と「進木能舎」が同一人物であることの裏付けが、まだ見つかっていないという点です。「三輪進木舎」と「進木能舎」の蔵書印主が三輪伴蔭である可能性は、「三輪」という共通の名前に照らして高いと思われます。

「進木廼舎」と「進木能舎」の蔵書印主も、両者があまりにも似通った名前だということと、年代や蔵書傾向の一致などから、同一人物である可能性が高いと考えられます。しかし、両者が赤の他人であるという可能性も依然として拭い切れません。ですから、三輪伴蔭=「三輪進木舎」=「進木能舎」=「進木廼舎」が全て同一人物であることを証明するためには、「進木能舎」と「進木廼舎」とを結びつける資料的裏付けが必要です。

しかし、そのような決定的な資料の出現は、今のところ待つしかありません。10年かかるかもしれませんし、私が生きている間には出て来ないかもしれませんが、私はそれでいいと思っています。むしろ、すぐ出て来ない方がいいかもしれません。

話は変わりますが、夏目漱石は『草枕』という小説で、こんなことを書いています。

葛湯を練るとき、最初のうちはさらさらして、箸に手応えがないものだ。そこを辛抱すると、ようやく粘着(ねばり)が出て、攪(か)き淆(ま)ぜる手が少し重くなる。それでも構わず、箸を休ませずに廻すと、今度は廻し切れなくなる。しまいには鍋の中の葛が、求めぬに、先方から、争って箸に附着してくる。詩を作るのはまさにこれだ。

ここでは詩に言及していますが、研究についても同じことが言えます。「さらさら」と短時間で得られた知識は、結局のところその程度のものでしかありません。簡単に調べのつく段階を過ぎて「廻し切れなくな」った後にこそ、実は研究の醍醐味があります。

実際、「進木廼舎」印を調べ始めてから、私には楽しみが一つ増えました。世の中に、「わからないこと」「知りたいこと」がまた一つ増えたからです。

今後、古い和本を手に取る際に、私はその内容だけでなく蔵書印にも気を配ることでしょう。それによって、「進木廼舎」印以外の発見があるかもしれません。そして、そうした発見を繰り返すことで、「求めぬに、先方から、争って箸に附着してくる」状態になるかもしれません。〈答え〉が見つかってしまわない限り、私はずっとそうした状態を楽しむことができるのです。

また楽しからずや。

人文科学系の学問は役に立たない、といった議論があります。確かに、「進木廼舎」印が鴎外のものかそうでないかなど、知っていても実生活の役には立たないでしょう。

しかし、私がこの問題を考えてきた道筋、すなわち〈偶然の出会い〉から始まって、〈調べ〉、〈疑問を持ち〉、〈証拠をもとに推理し〉、〈仮説を立て〉、〈アイデアをあたため〉、最終的に実証する、あるいは自分なりの見解を持つ、という道筋は、実生活で何かを考える際のそれと全く同じです。

また今回の調査では、青裳堂書店、森鴎外記念館、京都大学図書館、鴎外文庫の整理に携わった合山林太郎氏、出口智之氏などからご教示をたまわりました。様々な書籍や論文を読んで知識を身につけ、データベースを活用して調査に役立てました。このように、一見孤独な研究も、実は様々な形で他者に支えられています。

「世の中に片付くなんてものは殆どありやしない」。これも漱石『道草』の言葉ですが、片付かないこと、すなわち容易に答えの見つからない「世の中」のことについて、自分で調べ、考え、周りの協力を仰ぎつつ最も妥当な見解を導き出す。これが人文学的な知の力であり、実生活に役立たないどころではありません。むしろ、社会において不可欠の能力ではないでしょうか。

役に立つ、などという功利的な観点から見なくとも、人文学的な知はそもそも純粋に楽しいものです。

数年前の卒業式で、日本文化学科の女子学生が卒業生総代を務めたことがあります。その際の卒業生答辞で、彼女は印象的な発言をしました。

知らない、解らないということがこんなにも楽しいということを教えられた4年間でした。

日本文化学科の教育方針や我々の学問の本質をよく理解してくれた言葉だと、感動しながら聞いた記憶があります。

本学科では4年時に全員が卒業論文に取り組みますが、たとえばある作家を対象に取り上げた学生が、たった1年でその作家の全てを知ることは不可能です。多くの学生にとっては、卒論が完成して初めて、その学生オリジナルの「わからないこと」が見えてきます。

彼(彼女)は卒業後も、その作家の作品を読み返した時はもちろん、ニュースや新聞、テレビなどでその作家のことが報じられた時にもその一つ一つが発見になり、一生をかけてその作家についての理解を深めていけるでしょう。まさしく尽きぬ楽しみです。

私も、「進木廼舎」印の印の持ち主がこの印を本の料紙に押したその瞬間、どんな気持ちでいたのだろう、などと想像をめぐらせています。そして、その想像がより具体的になるように、今回調べたことについての理解をさらに深めていくつもりです。

最後に、中国の古典である『論語』から、次の有名な言葉を引いておきます。

朋あり遠方より来る、また楽しからずや。

この「朋」は、過去の人物であっても構わないわけです。遠い過去の「見ぬ世の友」としばし語らうのも、また人文学の楽しみではないでしょうか。

※森鴎外の「鴎」の字は、やむを得ず略字を用いています。